【2026年版】物置の解体・撤去費用は?業者依頼をお得にする方法とDIYまとめ

庭や駐車場に置かれたままの古い物置。

「もう使っていないけど解体や処分の仕方が分からない」

「業者に依頼すると費用が高そうで不安」

「自分でやれば安く済むのでは?」

そんなお悩みをお持ちでしょうか?

実際、物置の処分には業者依頼・DIY・自治体粗大ごみ回収・売却や譲渡といった複数の手段があり、費用も手間もリスクも大きく異なります。

本記事では、それぞれの方法を徹底的に整理し、2026年最新版の費用相場・メリットとデメリット・向いている人の特徴を分かりやすくまとめました。

この記事を読めば「自分に最適な物置の処分方法」を選択できるはずです。ぜひ最後まで読まれていってください!

- 処分方法ごとのメリットデメリット

- 費用を安く抑えるための具体的な工夫

- 自分で物置を処分する(DIY)の費用と必要な道具

専門オペレーターが丁寧に対応

物置の解体・撤去費用の相場【2026年最新版】

まずは、多くの方が気になる「業者に依頼した場合のおよその費用相場」から確認していきましょう。物置の大きさや基礎の有無によって金額は変わりますが、ここでご紹介する目安を知っておけば、見積もりが適正かどうか判断しやすくなります。

小型スチール物置:1〜3万円

小型のスチール製物置なら、解体・処分費用はおおむね1〜3万円程度で収まります。

部材点数が少なく作業時間も短いため、必要な人員が少なく済みます。また、廃材量も軽トラック1台分以内に収まることが多く、運搬・処分費が安価で済むのです。

中型〜大型スチール物置:3〜8万円

中型〜大型物置では、解体・処分費用は3〜8万円程度が一般的です。

広さ6㎡クラスになると、部材が増え解体に時間がかかります。また、鉄骨の補強や厚みのあるパネルが使われている場合も多く、積み込みや運搬に1tトラック以上が必要になるため費用がかさみます。

中型以上は残置物の有無や必要トラック台数で費用に差が出てきます。

基礎付き・プレハブ:8〜10万円以上

基礎付きやプレハブ小屋は、8~10万円以上かかるケースが一般的です。

物置本体だけでなく、コンクリート基礎の撤去や整地が必要となるため、追加作業費が発生します。また、木造プレハブは構造が複雑で、切断・分解作業に時間を要し、人件費が増えることが多いです。

専門オペレーターが丁寧に対応

処分費用の幅が出る理由

物置の解体費用が大きく変動するのは、サイズ・材質・設置状況・基礎・残置物といった条件が異なるためです。

同じ「物置」でも、設置環境や構造が違えば作業時間・人員・処分方法がまったく変わります。そのため業者の見積もりに幅が出やすいのです。

▼費用が変動する要因例

- トラックが横付け出来るか出来ないか

- 通路が狭く現場で分解して小運搬が必要

- 残置物が多い

- 基礎が土間コンクリート

物置処分にかかる費用の内訳

業者に依頼した際の総額は「〇万円」と一括で見積もられることが多いですが、その金額は複数の要素で構成されています。

大きく分けると 「解体作業費」「運搬・廃材処分費」「諸経費」 が基本で、条件によっては 「基礎撤去」や「残置物処分」 といった追加費用も発生します。ここでは、それぞれの項目がどのように金額に影響するのかを整理していきましょう。

解体作業費(人件費・養生)

解体作業費は物置処分費用の中心で、1.5〜5万円程度が一般的です。

作業員の人数・作業時間・周囲養生の有無で費用が決まります。部材数が多く劣化している物置は作業効率が悪く、人件費が上がります。

運搬費・廃材処分費

運搬・処分費は数千円〜4万円程度で、トラックの大きさや廃材の種類によって変動します。

廃材が金属中心ならスクラップとして安価ですが、木材やコンクリートは処理費が高めです。また、廃材量が軽トラ1台に収まるか、2t車が必要かで金額が大きく変わります。

諸経費(廃材袋・駐車場代など)

諸経費は数千円〜1万円前後で、現場条件によって発生します。

解体に使う消耗品や廃材袋、現場の駐車代、エレベーター養生などが含まれます。特に都市部では駐車料金が加算されやすいです。

業者によって「諸経費込み」「別途請求」が異なるため、見積書で必ず確認しましょう。

追加費用がかかるケース(基礎撤去・残置物)

基礎の撤去や残置物処分、小運搬などがあると、数千円〜数万円の追加費用がかかります。

基礎の撤去は重機やはつり作業が必要になり、残置物も量によっては追加費用は高額になります。

専門オペレーターが丁寧に対応

物置の処分方法は大きく4つ

それではここからは、実際に物置を処分する具体的な方法について整理していきましょう。

処分の仕方には大きく分けて

「業者に依頼する」

「DIYで解体して自治体に処分を依頼する」

「自治体の粗大ごみ回収を利用する」

「まだ使える場合は売却・譲渡」

の4つがあります。

費用・手間・リスクがそれぞれ異なるため、自分に合った方法を選ぶためにも一つずつ特徴を整理していきます。

1.業者に依頼する

最も安心で確実なのは、専門業者に依頼する方法です。

解体から運搬・廃材処分まで一括対応してもらえるため、自分で作業する負担がなく、安全に短時間で処分できます。重い部材や基礎の撤去も任せられるので、大型物置や劣化が激しいケースでも対応可能です。

費用は上で説明した通りそれなりにかかりますが、即日撤去やトラブル防止を考えれば納得できる金額です。

- 手間がかからず安全

- 大型・基礎付きでも対応可能

- 即日撤去などスピード感あり

- 費用はそれなりに高い

- 業者選びに時間がかかる

専門オペレーターが丁寧に対応

2.DIYで解体し自治体に処分を依頼する

費用を大幅に抑えたいなら、DIY解体+自治体処分が有効です。

自分で解体し、部材を自治体の粗大ごみや処分場に出せば、費用は格安で済みます。

解体は2〜3時間程度、自治体の処分費は 1,000〜2,000円程度。ただし工具の準備が必要です。

- 費用が最も安く済む

- 自分の都合で作業できる

- 体力と時間が必要

- 大型や基礎付きは困難

3.自治体の粗大ごみ回収を利用する

手間を最小限にしたい場合は、自治体の粗大ごみ回収が便利です。

申請すれば自宅前まで回収に来てもらえるため、自分で処分場に持ち込む必要がありません。

費用は 数百円〜数千円程度。ただし「分解した状態でないと不可」という自治体も多いです。またサイズに規制がある自治体も多く、小さな物置しか持って行ってくれないところがほとんどです。

- 費用が安い(業者より格安)

- 家まで取りに来てくれる安心感

- 回収日が決まっており即日不可

- 大型や基礎付きは対象外になることが多い

- 事前に分解しておく必要がある

4.まだ使える場合は売却・譲渡

状態が良ければ、物置は処分費をかけずに売却や譲渡が可能です。中古市場やフリマアプリで需要があり、場合によっては現金化もできます。

ジモティーやメルカリで 5,000〜20,000円程度 で売れるケースもあります。

「現地まで取りに来てもらえる方限定」などにすれば、解体も配送の手間も無くなります。

- 処分費がかからない

- 売却できれば収入になる

- 再利用でエコにつながる

- 買い手が見つからない場合は処分が遅れる

- 運搬や解体は自分で手配する必要がある

- 状態が悪い物置は対象外

DIYで物置を解体・処分する方法

費用をできるだけ抑えたい人に人気なのが「DIYでの物置解体」です。

自分で分解して、自治体の粗大ごみや清掃センターに持ち込めば、数千円で済むこともあります。ただし、工具の準備や安全面への配慮は欠かせません。ここでは、DIYで物置を処分する際の流れと注意点を詳しく解説します。

必要な工具・準備物

DIYで物置を解体するには、最低限の工具と安全装備を揃えてから作業に臨むことが重要です。

金属パネルやボルトの取り外しには専用工具が必要で、また錆びた部材や重量物を扱うため、軍手や保護メガネなど安全対策が欠かせません。

▼必要な道具リスト

- ドライバー・インパクトドライバー:3,000〜15,000円

- スパナ・モンキーレンチ:500〜2,000円

- バール・ハンマー:1,000〜5,000円

- ディスクグラインダー(カット用):5,000〜12,000円

- 軍手・保護メガネ・マスク:1,000〜2,000円

- ゴミ袋・ブルーシート(部材置き場用):500〜1,500円

ゼロから揃えるとなると、およそ20,000円はかかりますが、工具と安全装備をしっかり揃えることで、作業効率が上がりケガのリスクも減らせます。

解体の手順(天井→壁→床→基礎)

解体は「上から順に」進めるのが基本です。

物置は天井や壁が支え合って構造を保っているため、下から外すと倒壊や部材の変形を招く危険があります。

まずは上から外していくが鉄則

2人一組で支えながら外していく

柱や梁を一本ずつ解体。安全のため複数人作業推奨

作業の基本は「無理をしない・一気に壊さない」。構造が不安定にならないよう、必ず順序を守ることが大切です。

自治体処分の流れ(粗大ごみ券・持ち込み)

解体後の部材は、自治体のルールに従って粗大ごみとして処分します。自治体ごとに回収方法が異なり、申込制やごみ処理券の購入が必要な場合があります。

粗大ごみ回収:事前に申し込み、1点数百円〜1,000円程度の処理券を購入。回収日に自宅前に出す。

清掃センター持ち込み:車で直接搬入。重量あたり数百円〜数千円程度。軽トラを使えば1台分まとめて処分可能。

「粗大ごみ回収」か「持ち込み処分」かを選び、自治体の規定に沿って正しく処理しましょう。

DIYが向いていないケース(大型・劣化・基礎付き)

すべての物置がDIYに向いているわけではありません。大型や劣化が激しい物置、基礎付きは業者依頼を検討すべきです。

例えば部材が重く倒壊リスクが高いもの、錆びついたボルトが外れにくいもの、コンクリート基礎の撤去が必要なものは業者に依頼するほうが安全です。

「自分でやると危ない」と判断できるケースでは無理せず業者に依頼した方が、結果的に安全で安上がりになることもあります。

専門オペレーターが丁寧に対応

費用を安く抑えるための2つのコツ

物置の解体・処分費用は、ちょっとした工夫で数万円単位の節約ができます。

業者任せにするのではなく、事前準備や比較をすることで、無駄な出費を防げます。ここでは、すぐに実践できる3つのコツをご紹介します。

1.中身を事前に片付ける

物置の中身を事前に整理しておくと、処分費用を大幅に節約できます。

残置物を業者に任せると分別・処分の手間が加算され、袋単位や重量単位で追加料金が発生します。

「物置本体だけの解体・処分」を業者に任せられる状態にしておくのが、無駄な出費を防ぐ一番の近道です。

2.複数業者への見積もり依頼

複数業者から相見積もりを取り、内容と金額を比較することで、適正価格が分かり費用を抑えられます。

実際、業者によって費用構成やサービス範囲が異なり、同じ条件でも 2〜3万円以上の差 が出ることがあります。

相見積もりをすれば、相場感がつかめるだけでなく、業者が値下げに応じやすくなる効果もあります。

専門オペレーターが丁寧に対応

周囲や環境への配慮も忘れずに

費用や処分方法ばかりに目が行きがちですが、物置の解体では周囲や環境への配慮 も欠かせません。

近隣に迷惑をかけてしまったり、廃材を誤った方法で処分してしまえば、余計なトラブルや費用が発生することもあります。ここでは、必ず押さえておきたい注意点をまとめます。

騒音や近隣への配慮(事前の挨拶など)

近隣への騒音やホコリにも配慮することで、トラブルを防げます。

金属の切断音や粉じんは周囲に迷惑をかけやすく、苦情や作業中断の原因になることもあります。

「自分の家の物置だから自由に壊していい」という考えは危険です!周囲への配慮が結果的にスムーズな撤去につながります。

廃材処分での環境配慮

廃材は自治体や業者のルールに従って正しく分別・処理しましょう。

金属や木材はリサイクル可能なため、リサイクルに力を入れている業者に依頼することが望ましいです。

「処分方法の的確さ」が環境保護にも直結します。

専門オペレーターが丁寧に対応

解体の標準的な流れ(依頼から完了まで)

物置解体の流れはおおまかに以下の通りです。

大きさ・材質・基礎・搬出経路を確認し、見積もりを作成。

作業範囲(基礎まで撤去するか等)、処分費込みかを明記。

粉塵や騒音対策も同時に行う。

木材・金属・コンクリートを分別し、処分場またはリサイクルへ搬出。

撤去後に地面の状態を確認し完了。

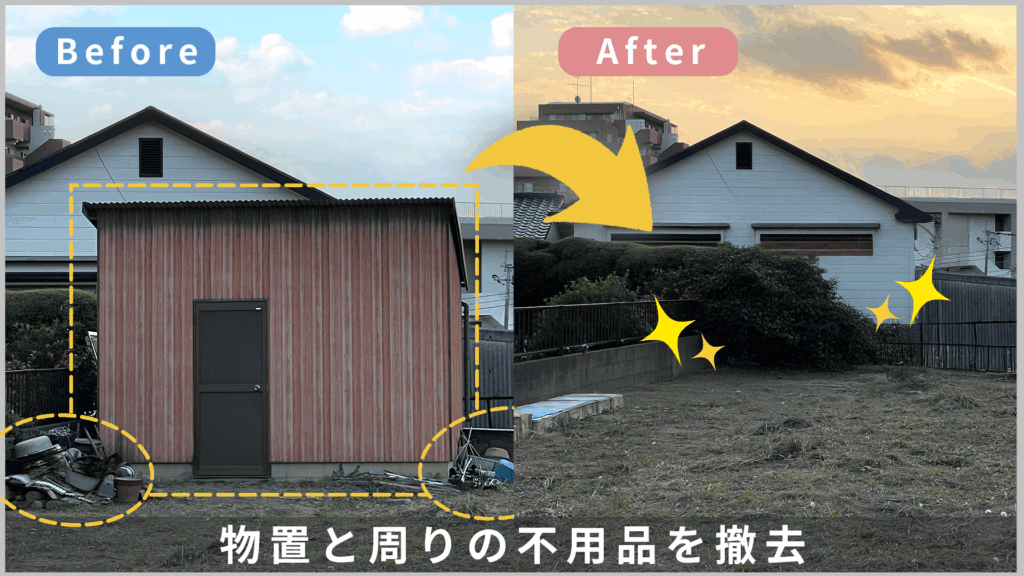

過去の工事事例

| 工事内容 | スチール物置撤去 |

| 税込総額 | 44,000円(税込) |

| 工事内容 | スチール物置・中身の撤去 |

| 税込総額 | 66,000円(税込) |

| 工事内容 | 物置と不用品の撤去 |

| 税込総額 | 120,000円(税込) |

| 工事内容 | 納屋と不用品を解体・撤去 |

| 税込総額 | 170,000円(税込) |

専門オペレーターが丁寧に対応

よくある質問(FAQ)

まとめ

物置の解体・撤去費用は、小型で1〜3万円、中型〜大型で3〜8万円、基礎付きやプレハブなら10万円以上が目安です。

ただし、基礎撤去や残置物があると追加費用が発生し、最終金額は大きく変動します。

時間や安全を重視するなら業者依頼、費用を抑えたいならDIYや自治体利用、まだ使える物置は売却・譲渡も選択肢です。

まずは自分の状況を整理し、最適な方法を選ぶことで、無駄な出費を抑えつつ安心して物置を処分できます。

お家のお困りごと、日々のお困り解決隊リペルンにお任せ下さい!

日々のお困り解決隊リペルンでは、物置の解体実績豊富な全国の職人さんとの出会いをお手伝いしています。ご紹介はすべて無料でご利用いただけるため、初めての方でも安心です。

「初めての業者に頼むのはちょっと不安…」

「料金や対応がきちんとしているか気になる…」

そんなお悩みをお持ちの方こそ、ぜひ一度リペルンにご相談ください。

あなたの不安を、信頼と実績でしっかり解消いたします。

物置解体業者をご検討の方はこちらのリンクをご確認ください。

コメント