【2026年最新補助金】介護保険で手すり取り付け|条件や申請方法まで

「玄関の段差がつらくなってきた」

「浴室での転倒が心配」

そんな日常の不安を解消するために、多くの方が取り入れているのが手すりの設置です。

実は、介護保険を使えば手すりの取り付け工事にかかる費用を大きく補助してもらえる制度があります。

しかし、「どこまでが対象?」「申請はどうすればいい?」「費用はいくらかかるの?」など、詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。

さらに制度改正により、手すり設置に関する申請・運用にもいくつかの重要な変更点が加わりました。「TAISコード記載義務化」や「全国平均・上限価格の公表」など一見分かりにくいものもあります。

本記事では、2026年の最新情報をもとに、介護保険を利用して手すりを設置するための条件・申請手続き・費用の目安・注意点までをわかりやすく解説します。

ご自身やご家族の住環境を安全に整えたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

- 介護保険で手すり設置が補助される条件と対象者

- 設置工事の費用と介護保険での自己負担額の目安

- 申請から支給までの具体的な流れと注意点

専門オペレーターが丁寧に対応

介護保険で手すり設置が補助される条件

介護保険を利用すれば、自宅の手すり設置工事にかかる費用の多くが補助されます。ここからは、対象はだれで・どこに手すりを付けられて・どれくらい補助されるのか、基本となる3つの条件をわかりやすく解説していきます。

対象者は「要支援」「要介護」認定を受けている方

介護保険で手すりの取り付け費用を補助してもらうには、原則として要支援または要介護の認定を受けていることが条件です。

「そろそろ手すりが必要かも」と思ったら、まずは要支援・要介護認定の申請から始めることが第一歩です。

市役所に直接相談に行くこともできますが、市役所が遠方で難しい場合は、各市区町村が設置している「地域包括支援センター」がおすすめです。全国の市区町村にあり、数も多いため、きっとご自宅の近くにもあるはずです。地域包括支援センターは、介護や福祉に関する最初の相談窓口としての役割を担っており、気軽に相談できます。まずは、お住まいの地域にあるセンターを調べてみましょう。

要支援・要介護の段階別目安

要支援・要介護の区分は、自立度や介助の必要度によって7段階に分かれます。下の表では、それぞれの段階の生活目安と具体例を簡単にまとめています。

| 区分 | 目安 | 具体例 |

|---|---|---|

| 要支援1 | 基本は自立、一部の生活に支援 | 買い物や掃除が大変、階段は手すりが必要 |

| 要支援2 | 継続的な生活支援が必要 | 入浴や立ち座りに見守り、調理が難しい |

| 要介護1 | 部分的に介助が必要 | 浴槽の出入りやトイレ動作に介助 |

| 要介護2 | 日常的に介助が必要 | 杖や手すり必須、着替えや移動に介助 |

| 要介護3 | 多くの動作に介助が必要 | 室内移動や排泄に介助、失禁が増える |

| 要介護4 | ほぼ全介助 | ベッド中心の生活、立ち上がり困難 |

| 要介護5 | 常時全介助 | 意思疎通困難、24時間介護が必要 |

要支援・要介護認定申請の流れ

申請から認定までは、おおまかに「申請 → 調査 → 審査 ・通知」という3つのステップで進みます。

市区町村の介護保険窓口(高齢福祉課など)に申請書を提出します。

申請は本人や家族のほか、地域包括支援センターやケアマネジャーを通して行うことも可能です。

必要なもの例:介護保険被保険者証、申請書、マイナンバー確認書類、免許証、病院の診察券など

申請後、市区町村の職員や委託調査員が自宅を訪問し、生活状況を確認します。あわせて、かかりつけ医による主治医意見書も作成され、心身の状況が客観的に評価されます。

調査結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会が審議を行います。

審査の結果が市区町村から認定結果通知書として郵送されます。これに基づいて介護保険サービスや住宅改修(手すり設置)が利用可能になります。

手すりをどこに付けることが出来るか

身体の動きを助けるために必要とされる手すり設置工事は、補助金の対象となります。以下の場所に設置されることが多いです。

| 設置場所 | 動作補助 |

|---|---|

| 玄関 | 昇降補助、靴の脱ぎ履き |

| 廊下 | 移動・歩行の安定 |

| トイレ | 立ち座りの補助 |

| 浴室 | 浴槽の出入り・洗体時の支え |

| 階段 | 昇降時のバランス補助 |

無関係な場所や過剰な設置は補助金対象外になるケースがあります。ケアマネジャーや一級建築士、理学療法士などの専門家に相談するのが安心です。

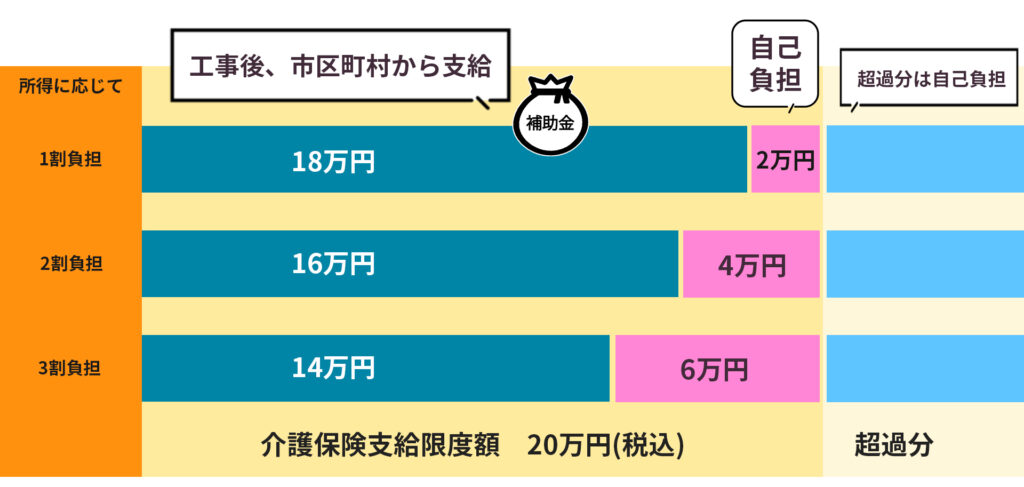

支給限度額と自己負担の割合

手すりの設置に使える介護保険の補助は、最大20万円までの工事費用に対して7〜9割が支給されます(=自己負担は1~3割)。

住宅改修における介護保険の補助は、利用者ごとに生涯で20万円までと上限が決まっており、その範囲内であれば複数回に分けて利用することも可能です。自己負担割合は、本人の所得状況によって変わります。

費用シミュレーション

| 工事費用 | 補助率(9割支給) | 自己負担(1割) |

|---|---|---|

| 60,000円 | 54,000円 | 6,000円 |

| 100,000円 | 90,000円 | 10,000円 |

| 200,000円 | 180,000円 | 20,000円 |

介護保険で手すり設置の補助金が出る条件まとめ

要介護または要支援の認定を受けていること

介護保険の住宅改修制度は、要支援1~2または要介護1~5に認定された方が対象。

移動や立ち座りの補助となる手すり設置であること

玄関・廊下・階段・浴室・トイレなど、日常生活動作の安全を補助する目的の工事が対象。

工事費用の上限は20万円まで

20万円の範囲内であれば、費用の7〜9割(自己負担1〜3割)が介護保険から支給される。

介護保険を利用して手すりを取り付ける手順

介護保険の住宅改修(手すり設置)は、「①ケアマネ相談 → ②事前申請 → ③工事・実績報告 → ④支払い(受領委任 or 償還払い)」の4ステップで進みます。各ステップを細かく解説していきます。

① ケアマネジャーへの相談

まずはケアマネジャー(または地域包括支援センター)に相談し、設置場所・工事方法を整理するのが最短ルートです。なお、一級建築士のいる工務店でも申請を代行することが可能です。施工もまとめて依頼したい方は当社にご相談ください。

専門オペレーターが丁寧に対応

具体的手順

・生活で困っている動作を共有(例:玄関の上がり框でふらつく、浴槽の出入りが不安 など)

・住まいの図面や写真を用意(玄関・廊下・浴室・階段の全景と寸法があると◎)

・設置案のたたき台を作成(I型/L型、長さ、高さ、下地の有無)

・申請に必要な「住宅改修が必要な理由書」(多くの自治体で提出要)をケアマネ等と作成

・賃貸の場合は所有者(大家)承諾書の要否を確認

「相談→要件整理→書類の骨子づくり」をケアマネと同時並行で。ここを丁寧にやると、後工程の差し戻しゼロを狙えます。

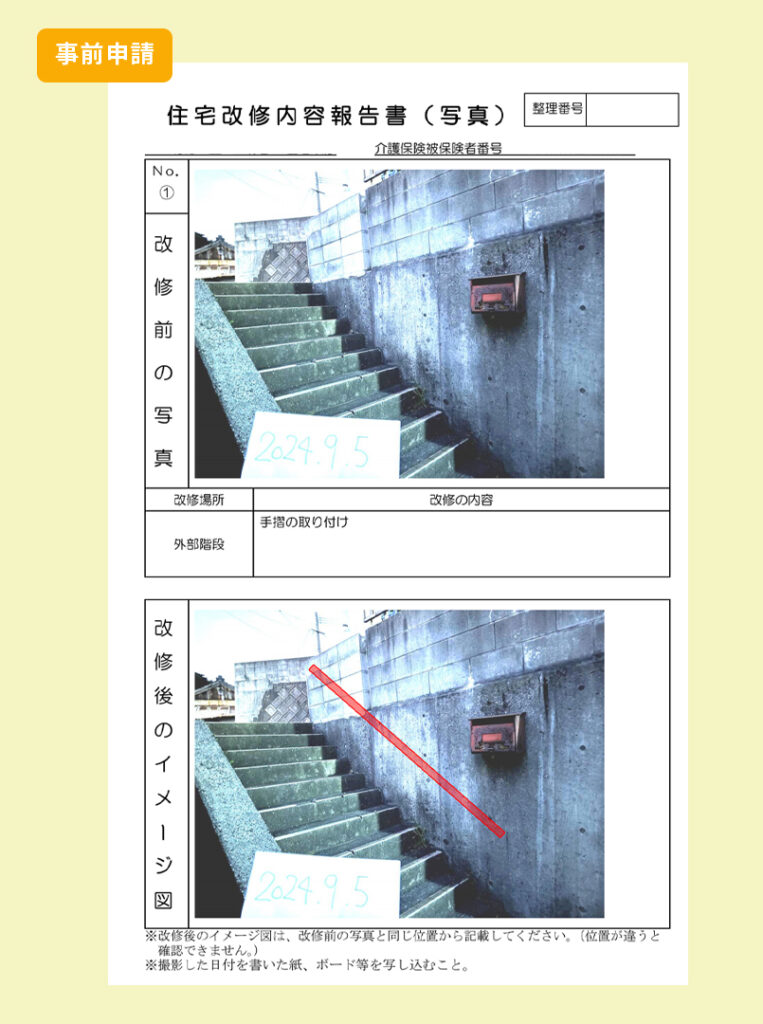

② 事前申請(写真・見積書の準備)

着工前に必ず申請。工事前写真と内訳明細つき見積書が鍵です。承認前の着工は原則対象外。

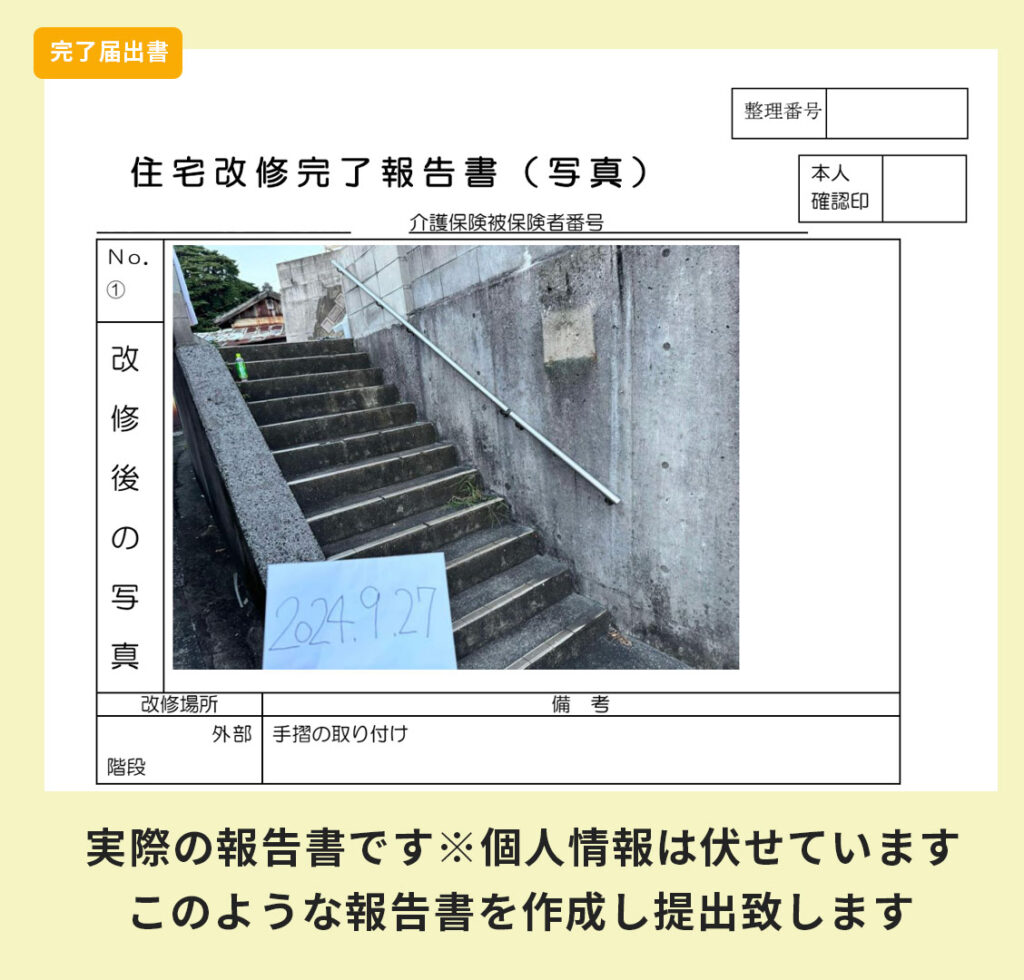

③ 工事の実施と実績報告

承認後に着工し、完了したら実績報告(工事後写真・領収書・内訳書)を提出します。申請と違う工事は対象外になり得ます。

④ 受領委任払い or 払い戻し(償還払い)の流れ

支払い方法は自治体により異なります。

- 利用者が自己負担分のみ支払い、残額を自治体→事業者に払う受領委任払い

- いったん全額を利用者が支払い、後日7~9割が払い戻し(償還払い)

のいずれか(または選択)です。

資金負担と手続きの負担が異なるため、ご本人の資金状況や自治体の運用に応じた方法選択が重要です。

受領委任払い

流れ:利用者は自己負担1~3割のみ→事業者が残額を自治体へ請求。

事業者が自治体登録・契約を求められる場合あり(未登録だと不可のことも)。

事前に「受領委任払い希望」を申請書で選択し、様式や委任契約書が必要な自治体も。

償還払い(払い戻し)

流れ:利用者がいったん全額を支払い、後日7~9割が戻る。

実績報告の領収書原本が必須。還付まで数週間~かかることが多い。

どの方式が使えるかは自治体で異なるため、申請前に窓口で確認。受領委任を使うなら、対応可能な事業者かを早めに選定しておくのがコツです。

【2025年改正】手すり設置に関する制度変更点

大きな変更点は2つ「TAISコードの記載義務化」と「全国平均・上限価格の公表」となります。ただし、どちらかと言うと事業者やケアマネージャーに関わる事案のため、ユーザー側はそこまで気に止めなくて大丈夫です。

TAISコードの記載義務化とは(2025年4月~)

ケアプランの様式に「用具名称(機種名)」と「TAIS・届出コード」の欄が新設され、福祉用具貸与の場合に記載する運用が始まりました。目的は品目の特定・データ連携の標準化です。

全国平均・上限価格の公表(2025年7月~)

福祉用具貸与の「全国平均貸与価格」と「上限価格」が2025年7月貸与分の新規品目から適用・公表。上限超過は保険給付対象外になるので、価格の妥当性チェックがより厳密に。

例:歩行サポート手すり(屋内用)などの新規品目に、全国平均価格と上限が設定(2025年7月適用分)。上限を超える価格設定だと、その製品は介護保険の貸与費算定不可。

よくあるご質問

- 自分で取り付けた手すりは補助の対象になる?

-

原則対象外です。

介護保険の住宅改修は専門業者による工事が条件です。

DIYや家族による設置は安全性・耐久性の確認ができないため、補助の対象になりません。

どうしてもDIYを検討する場合は、介護保険は使わず自己負担で設置する形になります。 - 工事後に申請しても大丈夫?

-

ほぼ全ての自治体で事前申請が必須です。

工事後に「補助を受けたい」と申請しても認められないケースが大半です。

例外的に「緊急性が高く、事前相談済み」など特別な事情があれば柔軟対応する自治体もありますが、必ず着工前に申請→承認を受けてから工事しましょう。 - 他の住宅改修とまとめて申請できる?

-

可能です。

手すり以外にも、段差解消や滑り止め床材への変更、扉の引き戸化など、介護保険で認められる住宅改修は同時申請できます。ただし、総額20万円までが補助の上限なので、複数工事をまとめる場合は配分を計画して申請しましょう。 - 賃貸住宅でも介護保険で手すりを付けられる?

-

はい、可能です。

ただし、大家(所有者)の承諾書が必要です。

承諾を得る際は「工事方法(原状回復可能か)」や「補強板の使用」などを説明して同意してもらいましょう。 - 上限20万円を使い切ったらもう補助は受けられない?

-

基本的には生涯で20万円が限度ですが、例外条件があります。

- 要介護度が3段階以上上がった場合

- 転居した場合

この場合は再度20万円までの補助を受けられます。

- 補助金の支払い方法は選べる?

-

自治体によります。

- 受領委任払い:自己負担1〜3割だけを支払い、残りは自治体から業者へ直接支給

- 償還払い:いったん全額を自己負担し、後日7〜9割が払い戻し

自治体によっては方式が固定されている場合もありますので、事前に確認しましょう。

- 手すりの材料やデザインに制限はある?

-

制限はありませんが、安全性と耐久性が第一です。

金属・木製・樹脂など素材は自由に選べますが、滑りにくく握りやすい直径(3.2〜3.8cm程度)が推奨されます。装飾目的だけの手すりは補助対象外になる可能性があります。 - 介護保険の手続きはどれくらい時間がかかる?

-

申請から承認までは2〜4週間程度が目安です。

工事を急ぐ場合は、ケアマネジャーを通して「緊急性の説明」を添え、審査を早めてもらえるケースもあります。

手すり取り付けの費用を抑えるコツ

地域の大工さんに直接頼む

リフォーム会社や福祉用具業者を通すよりも、地元の大工さんに直接依頼する方が中間マージンが省けて割安になることがあります。いくら補助金が出ると言っても超過分は自己負担となるため、同じ工事内容で安くなるのであればその方が良いはずです。

また当社では介護保険住宅改修を使った手すり取り付けの実績がある大工さんも多数在籍しています。ぜひ一度当社にご相談ください。

過去の手すり取付事例

手すり設置工事は現地で採寸し正確なお見積りをお出しします。以下事例は目安としてご覧ください。

S様邸

| 設置個所 | 浴室、階段、廊下、玄関 |

| 金額(作業費込) | 165,000円(税込) |

| 補助金適用額 | 148,500円(税込) |

最終支払額:16,500円(税込)

M様邸

| 設置個所 | 階段、玄関、廊下 |

| 金額(作業費込) | 187,000円(税込) |

| 補助金適用額 | 168,300円(税込) |

最終支払額:18,700円(税込)

M様邸

| 設置個所 | 屋外階段、玄関、廊下 |

| 金額(作業費込) | 157,300円(税込) |

| 補助金適用額 | 141,570円(税込) |

最終支払額:15,700円(税込)

K様邸

| 設置個所 | 玄関、廊下、居室 |

| 金額(作業費込) | 164,000円(税込) |

| 補助金適用額 | 147,600円(税込) |

最終支払額:16,400円(税込)

W様邸

| 設置個所 | トイレ、浴室、廊下 |

| 金額(作業費込) | 101,200円(税込) |

| 補助金適用額 | 91,080円(税込) |

最終支払額:10,120円(税込)

まとめ | 介護保険を使って安心な住まいづくりを

介護保険を活用すれば、手すり設置にかかる工事費用を最大20万円まで補助してもらえます。対象は要支援・要介護認定を受けた方で、玄関・浴室・階段など日常動作を安全にする工事が対象です。

2025年度からは福祉用具貸与に関するTAISコード記載義務化や全国平均・上限価格の公表が始まり、制度利用はより透明化されました。

利用のポイントは、

①必ず事前申請すること

②自己負担1~3割を踏まえて予算を組むこと

③ケアマネジャーや施工業者と連携すること

手すりは転倒防止や自立支援に効果的。必要性を感じたら、まずは当社を含めたプロに相談しましょう!

お家のお困りごとは、日々のお困り解決隊リペルンにお任せ下さい!

日々のお困り解決隊「リペルン」では、手すり取り付けの実績が豊富な全国の大工さん・職人さんとの出会いをお手伝いしています。ご紹介はすべて無料でご利用いただけるため、初めての方でも安心です。

代表自らが施工を見て「この人なら任せられる」と思った職人さんと提携しているため、信頼できるネットワークが強みです。

「初めての業者に頼むのはちょっと不安…」

「料金や対応がきちんとしているか気になる…」

そんなお悩みをお持ちの方こそ、ぜひ一度リペルンにご相談ください。

あなたの不安を、信頼と実績でしっかり解消いたします。

コメント